土徳、育まれた土地の空気

散居村の広がる富山県南西部には、「土徳」という土地の精神風土をあらわす言葉が伝わっています。

「土徳とは、マックス・ウェーバーがいうところのエートスに近いものではないでしょうか。中世であればエーテルと呼ばれた、物質と物質のあいだを繋ぐエネルギー、空気のことです」(太田浩史 大福寺住職/となみ民藝協会会長)

何十世代にもわたって積み重ねられた土地の信仰の生活、ありがたいと感謝しあう人々の心が風土になり、目に見えない力として人々を育てる。土地のさまざまなものにあらわれ、感じとられるもの。

「土徳」は、民藝運動の創始者であり宗教学者でもある柳宗悦による造語とされていますが、古くから土地にあったという説もあります。

確かなのは、昭和15年〜30年頃、柳をはじめ濱田庄司、河井寛次郎、バーナード・リーチなどの民藝同人がこの土地に頻繁に出入りしていた当時に、よく使われていた言葉だということです。

棟方志功と柳宗悦、彼らに影響した「土徳」

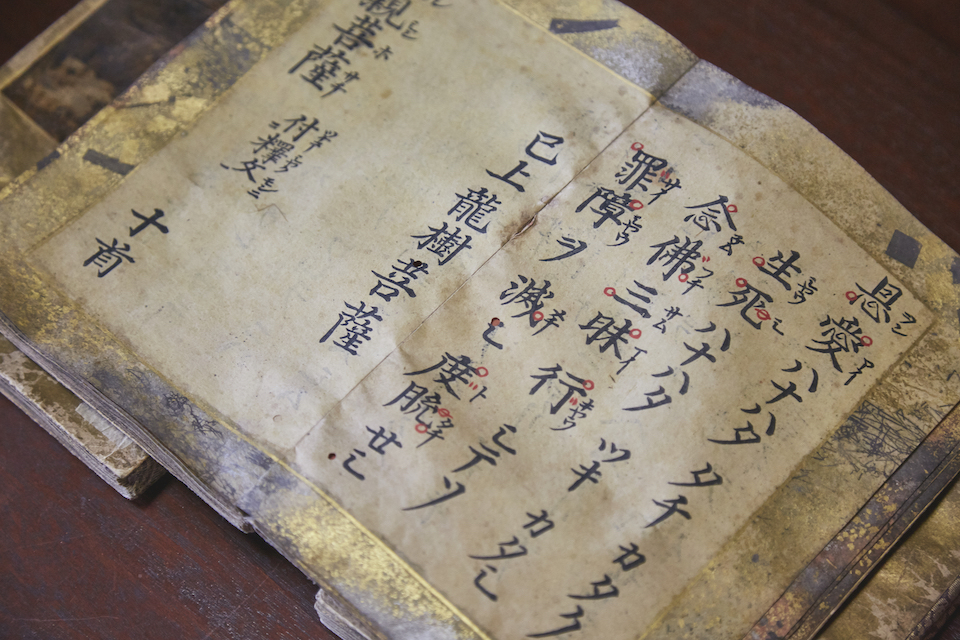

昭和20年から昭和26年まで、現在の南砺市福光には棟方志功が疎開をしていました。柳は、福光で描かれた棟方の画をみて、それまで感じられていた「我執の濁り」が消えたことに驚いたといいます。「描線は躍動の中に静けさをたたえ、彩色は冴え渡って不可思議な光明を放つ」。福光に暮らした棟方には、大きな内面の転換が生じていました。

いままではただの、自力で来た世界を、かけずりまわっていたのでしたが、その足が自然に他力の世界へ向けられ、富山という真宗王国なればこそ、このような大きな仏意の大きさに包まれていたのでした。 (中略)富山では、大きないただきものを致しました。それは『南無阿弥陀仏』でありました。 (棟方志功『板極道』)

また柳自身も、城端別院善徳寺で啓示に打たれるように、民藝美論の集大成であり仏教美学の端緒となった論考『美の法門』を執筆しています。

仏意の大きさに包まれて「誰も彼も、知らずの内、ただそのままで阿弥陀さまになって暮らしている」不思議な世界。

この土地に民藝同人を引き寄せ、啓示を得る機運を耕したものは、「土徳」と名指されたこの土地の空気でした。

脈々と継がれてきた土地の信仰の歴史

西を石川県・金沢市、南を岐阜県白川村に接する富山県南西部。平野部は小矢部川と庄川の流れが形成した扇状地で、北を除く三方を屏風のような山々に囲まれています。山間部(五箇山)は飛騨高地の北端にあたる起伏の激しい地形です。

奈良時代に医王山がひらかれると、山岳信仰と修験道が栄え、いっときは48ヶ寺三千坊が建立されていました。鎌倉時代には時宗も広まり、井波・瑞泉寺の建立が浄土真宗信仰の端緒をひらいた後、本願寺8代・蓮如上人が布教に訪れた1400年代後半から1600年代にかけて、浄土真宗寺院が急激に増加。「越中一向一揆」に一向宗(浄土真宗)が勝利したことも影響し、庶民の間に真宗信仰が広く浸透していきました。

その時代は、散居村の開墾が平野の中心部まで進んでいった時代に重なります。厳しいながらも、勤勉に働くほど実りがあることは、「大いなるはたらきに身をまかせるように」説く浄土真宗の教えに、実感として沿うものだったのでしょう。恵みに感謝する精神風土に「他力」の教えが違和感なく受け入れられ、心の支えとなり、広まっていく。そうした循環が生じていたと考えられます。

信仰心や宗教性のおおもとに存在するのは、自然の超越性や恩寵を感じる人の直観です。

富山県南西部には、枯れない水をもたらしてくれる雪、 三方を山に囲まれた扇状地、水路によって稲作を可能にする川など、自然のさまざまな「はたらき」を感じ取りやすい自然環境があります。そこにさらに都との距離などの地理的条件が重なったところに、現在に至る信仰の篤い地域が形成されていきました。

暮らしのなかにある信仰は、けして大仰なものでも、教義的な厳しさを持つものでもありません。砺波地方では、宗派では分けられない様々なものが大らかに入り混じりながら、長い時間をかけて、土徳としかいいようのない空気が育まれ、今日まで相続されてきました。

土徳について、土地の人々の言葉

楽土庵の運営母体である(一社)富山県西部観光社 水と匠では、2021年度に富山県南砺市からの依頼により、南砺市と民藝の関わりについての調査を行いました。(南砺市民藝調査報告書)

そこでかつて民藝同人と深く関わった土地の僧侶や文化人の孫や子供にあたる人々に、土徳について尋ねたところ、以下のような言葉をいただきました。土徳とは何か。皆さんの言葉の中からもまた、浮かび上がるものがあるように思います。

―― 土徳というのは特別なものではなくて、根ざして生きることで生まれる在り方じゃないでしょうか。 求めていく方向が定まった、すっきりした生き方。行き先を定めて、自分の生きる目的というのは、自分の考えでつくるのではなくて、そんな立派なことではない私が、きちんと生きるとはどういうことかねえと。土徳ってあるもんのようにいうけど、あるもんじゃなくて、つくりあげていくもんじゃないかなと思いますねえ。

――「思い通りにならない」ことを思い知っていること。それを自覚させられる機会が地方にはあるんでしょうね。コンビニエンスに、暑ければエアコンをつければいいと思っていても、実は私の命そのものが、思うようにならないものです。 ここではそこに、宗教的なものが付加されて、頭が下がっていく。ひとつひとつの日常のすべてが、 我がはからいのものではなかったと、ひとつひとつのものが、いただきものであったり、あずかりものであったり、意識しないなかで相続されてきた。その歴史の厚みみたいなものが、柳さんたちの感性のアンテナに響いたのだろうと思います。

—— 助け合わないとやっていけない、助け合うことが自分が生きていくことの前提だったんだと思います。ただ、土徳という言葉はここに限らず、日本中にあることなんじゃないでしょうか。あらゆるところのことじゃないかと思います。自分から言うのはおかしな気がします。

—— 土徳は、それぞれの土地にみんなありますね。ここに与えられた喜びそのものが、土徳といわせていただける土徳なのであって、私たちがそうであるからの土徳ではないんです。広く皆さんに愛される町になっていくためには、自分から光らすんではなくて、みなさんに光らせてもらう、 みなさんに育ててもらう土徳でなければいけません。 みな、おかげさまなんですね。土徳や、民藝という言葉にこだわるのではなく、各々の見る力、聞く力、喜ぶ力を、どう持っていくかではないでしょうか。

共同体のなかで育まれる他力的な生き方がかつてあり、今もまだかろうじて残っている。それは片鱗に触れるだけでも、自我に絡めとられながら今を生きる私たちにとって、深い学びや気づきをもたらしてくれるものだと思います。

調査のなかでは、「ここに土徳がある」と表明することへの抵抗感を持たれた方が多くいらっしゃいました。わがはからいでつくり上げたものではないのに、自ら「ある」と言うことに違和感を感じるというのです。逆説的ではありますが、 「土徳があるといわない」ことも、この土地の土徳であるようです。

言葉はあくまでも補助線であり、本来的な理解は、土徳を体現されている人、風景、もの、習慣、食などに触れて、身体で感得されるものです。ですから、「土徳」という言葉の意味は、「わかる」というよりも、大切なものがある気がして気になる、そう感じさせるところにあります。

柳宗悦は「仏教美学」について次のように述べています。

美学が必要になるのは、末世のしるしとも云える。美を論ぜねばならぬほど世が醜に沈んできたためとも云える。とかく誤った道に陥りがちである時、正しい美とは何かを示さねばならぬ必要がある。昔は必要でない程、美と社会が一つに結ばれていたのである。」 (柳宗悦『仏教美学の悲願』)

「土徳」も同様に、それが当たり前に在る時には、わざわざ言葉にしなくても、共同体や家庭の中でその美習慣が循環し、相続されていました。しかしその良さが埋もれて失われようとしている現代においては、形になりにくいものにあえて言葉の輪郭を与え、伝えていく必要があるのではないでしょうか。

参考資料

太田浩史『柳宗悦と南砺の土徳』

南砺市民藝調査報告書『民藝の心が生きるまち・南砺』

柳宗悦『美の法門』

浦辻一成さん(NPO法人 善徳寺文化護持研究振興会)からの聞き取り

福光町史、城端町史、井波町史、井口村史、平村史、上平村史、利賀村史